Franc-maçon et résistant

Les vies secrètes de Maurice Guéret (1903-1973)

par Pierre-Emmanuel Metzger--Debrune

le 25 août 2024

Introduction à la première personne

Nous célébrons aujourd'hui les 80 ans de la Libération de Paris. C'est de la vie d'une personne qui y a participé qu'il sera question dans le texte qui va suivre. Celui-ci constitue la première partie d'une enquête généalogique qui sera publiée en deux temps. J'ai entrepris cette enquête à la suite à la dissolution récente de l'Assemblée nationale – décision prise en juin 2024 par le Président Emmanuel Macron et qui a failli provoquer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. N'ayant pas oublié, contrairement à certains, qu'on trouve parmi les fondateurs du Rassemblement national d'anciens Waffen-SS, je me suis plongé dans les archives pour voir comment la période 1933-1945 avait été vécue par ma famille : comment elle a été atteinte par le nazisme, comment elle a tenté de lutter contre lui.

Ce premier billet généalogique présentera « les » vies de Maurice Guéret (1903-1973) : ce commerçant, qui avait été initié à la franc-maçonnerie, intégra un mouvement de résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale. En août 1944, il fut arrêté par la Gestapo en raison de ses activités clandestines ; mais, suite à une fusillade, il put miraculeusement échapper à ses griffes. Il participa à la Libération de Paris. À la fin de la guerre, le résistant se métamorphosa en flambeur, tout en poursuivant dans l'ombre ses travaux maçonniques.

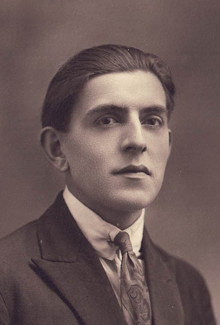

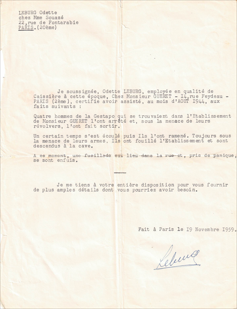

Figure 1 : Maurice Guéret (années 1920 puis 1950)

Cliquez sur les photos pour les agrandir

C'est de la branche maternelle de mon arbre généalogique qu'il sera question dans ce texte : père de ma grand-mère Madeleine « Mady » Debrune (1931-2020), Maurice Guéret était donc mon arrière-grand-père. La branche paternelle, elle, sera étudiée plus tard, dans la seconde partie de l'enquête (où il sera question de ce qu'a impliqué le fait d'être juif, ou de descendre de personnes juives, dans la période 1933-1945).

Pour ce travail, je me suis appuyé sur des archives familiales, que j'ai découvertes et classifiées en 2019, ainsi que sur un entretien réalisé avec une personne ayant bien connu Maurice (et dont l'identité sera révélée le moment venu). La première personne peut désormais laisser place à la troisième.

1903-1934. L'ascension sociale d'un mécanicien

Maurice naît le 9 mars 1903, à Saint-Lô, en Normandie. Il grandit toutefois dans les environs de Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris. En effet, il n'a pas été élevé par ses parents – Arsène Guéret (v.1878-v.1920) et Blanche Paris (v.1883-v.1917), dont on ne sait rien – mais par sa tante (la « tante Schutz »).

Maurice est d'abord ouvrier « ajusteur » : son travail consiste à réaliser et assembler les pièces entrant dans la composition de diverses machines. Il se spécialise ensuite dans l'entretien et la réparation de celles-ci, et devient ainsi «mécanicien» (ou technicien mécanicien, technicien en mécanique). Après avoir travaillé sur les chantiers du métro parisien – période de sa vie au cours de laquelle il est victime d'un accident du travail qui le blesse à la main et laisse l'un de ses doigts paralysé à vie –, il entre à l'usine Renault de Billancourt. C'est à l'usine que Maurice rencontre Madeleine Grenzinger (1901-1996), la comptable-dactylographe avec qui il allait partager sa vie.

Figure 2 : Madeleine Grenzinger (années 1920 puis 1950)

Madeleine grandit dans une fratrie de trois enfants. Ses parents, François « Armand » Grenzinger (1871-1956) et Clémence Brouard (1876-n.c.), étaient nourrisseurs : à la fin du XIXème siècle, ils possédaient et exploitaient une laiterie à Auteuil. Au début des années 1910, ils déménagèrent à Boulogne-Billancourt, où ils exploitèrent une autre laiterie située rue du Point du Jour.

Pour comprendre comment, au tout début du XXème siècle, la fille d'un exploitant agricole a pu grandir dans le voisinage d'usines de construction automobile – avant de rejoindre celles-ci pour y travailler –, il faut avoir à l'esprit qu'à Billancourt les fermes et les usines étaient alors voisines. Pour mieux comprendre cette coprésence, spécifique à cette époque, d'activités agricoles et rurales dans une banlieue de l'ouest parisien, on pourra consulter Le Village de Billancourt, site consacré à l'histoire de la ville. On pourra en particulier y lire, à propos des fermes de la rue du Point du Jour, ce billet et celui-ci (j'en profite pour remercier Alexis Monnerot-Dumaine, l'auteur de ce site, qui m'a envoyé des documents).

Le couple se marie le 4 décembre 1924, un an après le service militaire de Maurice. Un mécanicien, une comptable-dactylographe : il est devenu clair pour les parents de Madeleine que l'exploitation familiale ne sera pas reprise. En avril 1925, ils la vendent aux usines Renault, puis se retirent dans le Berry pour y couler des jours paisibles. Quant à Madeleine et Maurice, ils restent à Boulogne-Billancourt : Madeleine quitte la ferme familiale pour s'installer dans l'appartement de Maurice (au 60 boulevard de la République).

Figure 3 : Maurice et Madeleine (1930)

Mais deux drames ne tardèrent pas à frapper leur vie. En 1926, Madeleine donna naissance à une fille, Christiane, qui ne vécut qu'un mois, victime d'une méningite. La même semaine, une fausse couche emporta Armande, la sœur de Madeleine. Sur les trois années ayant suivi ces traumatismes (1927-1929), on ne sait rien. On sait en revanche que les années 1930-1931 constituèrent pour le couple un moment charnière. A la fin de l'été 1930, Madeleine tombe une nouvelle fois enceinte. C'est dans ce contexte que Maurice, en avril 1931 – quelques semaines avant la date prévue pour l'accouchement – décide d'ouvrir son commerce : un magasin consacré à l'entretien et à la réparation de machines comptables, à écrire et à calculer. Dans un premier temps, les bureaux de ce commerce ne sont pas séparés du domicile du couple. C'est bien sûr grâce à son épouse, qui utilisait quotidiennement ces machines et connaissait parfaitement les besoins qui leur étaient associés, que l'idée d'un tel commerce est venue à Maurice.

En mai 1931, Madeleine accouche : contrairement à sa première fille, Mady vivra.

Figure 4 : Maurice et sa fille Mady (milieu des années 1930)

Au cours des années 1920-1930, l'augmentation de la demande de machines comptables entraîne une augmentation de la demande d'entretien et de réparation de celles-ci : pour le couple, les affaires marchent bien. Dès 1934, Maurice est en mesure de louer un fonds de commerce : le magasin quitte Boulogne-Billancourt pour s'installer au 2 rue Grétry, dans le 2ème arrondissement de Paris, et prend son nom définitif (« Organisation Technique Mécanographique »). Maurice s'associe quelques mois avec un autre commerçant, mais rompt rapidement cette association afin de gérer seul le magasin. Ces opérations sont un succès commercial, et permettent au couple de s'enrichir. Deux signes, datés de la deuxième moitié des années 1930, l'attestent : la famille déménage à Paris (un appartement au 16 rue de Gramont, à proximité du magasin) ; Maurice et Madeleine offrent à leur fille des leçons de piano (ce qui lui permit plus tard d'atteindre le niveau requis pour se produire dans la salle Pleyel).

Au début des années 1930, les jalons sont donc posés : le magasin permet à Maurice et Madeleine de connaître une ascension économique et sociale rapide ; ils peuvent dès lors élever Mady en s'assurant qu'elle ne manque de rien.

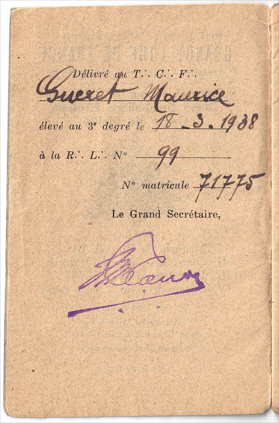

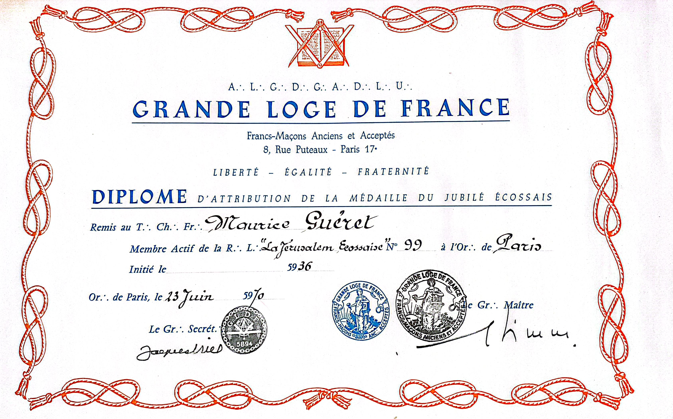

1934-1940. L'initiation maçonnique et la socialisation au secret

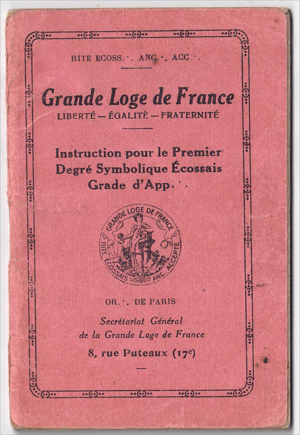

Maurice est initié le 16 octobre 1936. Cela signifie qu'il est alors devenu membre d'une loge maçonnique (il devient effectivement « franc-maçon »). Les archives permettent ici d'être assez précis : il est entré dans l'une des loges composant la Grande Loge de France, « La Jérusalem Écossaise » (N° 99) ; parler d' « initiation » pour la G.L.D.F signifie qu'il a accédé au premier grade, celui d' « Apprenti » (« Premier Degré Symbolique Écossais »). Pour en apprendre davantage sur la Jérusalem Écossaise, on pourra consulter cet article sur Wikipédia et cet ouvrage.

Figure 5 : L'initiation à la franc-maçonnerie (1936)

Ni les archives accessibles ni l'entretien réalisé ne permettent de connaître les raisons qui ont conduit Maurice à devenir franc-maçon. Quatre hypothèses peuvent toutefois être faites :

- Tout d'abord, Maurice posait alors les pierres de son entreprise : l'ascension socio-économique rapide qu'il a alors connue lui a permis d'accéder à une petite position de notable – un type de position assez courant dans le recrutement social des francs-maçons.

- Surtout, il faut rappeler le contexte historique général de la France d'alors : celui d'une réaction de la gauche face au choc provoqué par la crise du 6 février 1934. Comme les démarches pour intégrer la Grande Loge de France prennent généralement une ou deux années – des entretiens sont réalisés avec des membres de la loge, des enquêtes sont conduites, ... –, c'est vraisemblablement à la suite de cette crise que Maurice a déposé sa candidature.

- Tout indique que la sensibilité de Maurice le portait vers la gauche réformiste, quelque part entre socialisme et démocratie chrétienne. Il faut rappeler ici les nombreuses années qu'il a passées sur les chantiers et en usine : quand il réparait les machines utilisées par les ouvriers, il côtoyait quotidiennement ceux-ci. On peut noter qu'il garda cette sensibilité tout au long de sa vie : ainsi, au cours des années 1960, il lui arrivait de voter communiste et de collaborer avec le magazine Juvénal, « hebdomadaire de la gauche patriotique ».

- Cette sensibilité peut expliquer que Maurice ait pu être catholique sans être pour autant conservateur ou cléricaliste : vraisemblablement, il demeurait ouvert à la religiosité et spiritualité spécifique proposée par la franc-maçonnerie.

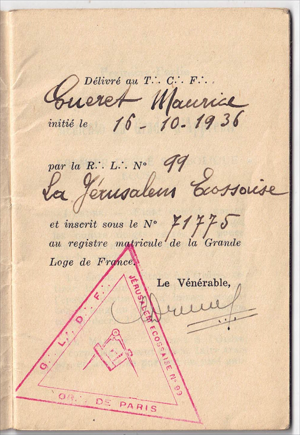

Un an et demi après son initiation, Maurice atteint le troisième grade maçonnique, celui de « Maître » (« Troisième Degré Symbolique Écossais »).

Figure 6 : Le passage au grade de Maître (1938)

L'entrée dans la franc-maçonnerie a été, pour Maurice, le point de départ de ce qui peut être qualifié sociologiquement de socialisation au secret. On peut ici poser les fondations d'un raisonnement sociologique typiquement wébérien, s'intéressant à la façon dont une éthique (un ensemble de codes écrits visant à régler les comportements des individus), et un ethos (les valeurs morales et comportements cette fois considérés du point de vue pratique, c'est-à-dire tels que les individus les mettent en œuvre quand ils agissent), ont pu s'articuler. Je m'appuierai sur deux passages figurant dans le premier livret (celui montré dans la figure 5).

Un premier passage, aux pages 20 et 21 du livret, donne à voir un échange devant avoir lieu, au cours de la cérémonie d'initiation, entre le maître (qui pose les questions) et l'aspirant (qui a appris les réponses) :

D. – Qu'entendez-vous par le mot Loge ?

R. – C'est le lieu secret qui sert d'abri aux Maçons pour couvrir leurs travaux.

D. – Pourquoi les travaux maçonniques doivent-ils s'accomplir à couvert ?

R. – Parce que toutes les forces, qui sont destinées à se déployer utilement au dehors, doivent tout d'abord être concentrées sur elles-mêmes, afin qu'après s'être muries par la compression, elles puissent acquérir leur summum d'énergie expansive.

D. – À quoi peut se comparer une loge régulièrement couverte ?

R. – À la cellule organique et plus spécialement à l'oeuf qui contient un être en puissance de devenir. – Tout cerveau pensant figure en outre un atelier fermé : c'est une assemblée délibérante, abritée contre l'agitation du dehors.

D. – Que dites-vous quand les travaux ne sont pas à couvert ?

R. – Il pleut (cette expression permet aux Maçons de s'avertir entre eux, lorsque leur conversation risque d'être surprise par des oreilles profanes).

Dans ce livret daté de 1936, le caractère secret de la société et des cultes maçonniques n'est donc pas seulement explicité : il est justifié. Pour cela, sont proposées deux comparaisons avec des sciences ayant connu des progrès considérables au XIXème siècle : la physique (avec l'idée que, pour qu'une force ait le plus grand effet possible, elle doit d'abord avoir été comprimée) et la biologie (l'idée ici étant qu'aucune matière ne saurait devenir un véritable être vivant sans avoir été au préalable coupée du reste du monde).

Dans un second passage (p. 35-37), qui ne constitue cette fois pas un échange mais l'exposé de la doctrine de la G.L.D.F relative au secret, la justification est directe (et non plus métaphorique) :

Secret

Un maçon doit s'abstenir de toute divulgation susceptible de porter préjudice à la F.M. ou à ses membres.

Tous les membres de l'Ordre sont solidarisés par un contrat formel de réciprocité. Ils ont des obligations les uns envers les autres, et pour les remplir il est indispensable que les Initiés puissent se distinguer des profanes. Les moyens de reconnaissance doivent donc faire l'objet du secret le plus absolu.

Sans doute, le formalisme du rituel maçonnique n'est-il point resté secret. Il a été plus ou moins divulgué dans de nombreux ouvrages parus dès le commencement du siècle dernier. Mais on ne peut faire connaître sous ce rapport que le côté matériel de nos pratiques. L'Esotérisme n'est pas susceptible de divulgation.

Il ne convient cependant pas aux Maçons d'entretenir les profanes du rituel pratiqué dans les Temples. La correction, la discrétion et la prudence s'accordent à le leur interdire absolument.

La discipline du silence portait les anciens Maçons à laisser sans réplique les calomnies dont ils étaient l'objet. Ils attendaient stoïquement que la vérité se fit jour. Elle triomphe nécessairement, comme le donne à entendre la vieille maxime : Bien faire et laisser braire.

La pensée, au surplus, est en elle-même une force qui agit au dehors d'une manière mystérieuse. Elle peut influencer la volonté d'autrui sans même qu'elle soit exprimée par la parole ou par l'écriture. C'est ce que révèle l'étude des lois occultes de la pensée. L'Initié instruit de ces lois s'applique à se taire. Il se concentre afin d'imprimer à ses idées une plus haute tension. C'est un conspirateur qui dispose du plus puissant de tous les moyens d'action : la pensée dirigée en pleine connaissance de cause. Mais il convient en ces matières de joindre l'exemple au précepte et de ne pas enfreindre, plus qu'il n'est permis, la loi du silence.

On peut alors faire les hypothèses suivantes :

- Avant même son initiation, dès l'envoi de sa candidature à une loge, un individu est confronté à la question du secret maçonnique.

- Si sa candidature est acceptée, l'individu prendra connaissance de la doctrine qu'il devra connaître et mettre en œuvre s'il veut être initié. Commence dès lors un jeu qui se poursuivra tout au long de la « carrière maçonnique », entre le dicible et l'indicible : à qui pourra-t-il dire qu'il est franc-maçon ? S'il le dit, que pourra-t-il en dire ? S'il en dit trop, quelles seront les sanctions appliquées par la loge ?

- La loge fabrique ainsi progressivement, chez l'individu qui s'emploie à ce jeu, des compétences de gestion du secret. Par la pratique, avec la succession des situations, il découvrira ce qui, du point de vue de la loge, peut être dit ou non, et comment il peut cacher ce qui doit demeurer indicible.

- Finalement, et ce point est ici le plus important : ces compétences de gestion du secret, produit de cette socialisation spécifiquement maçonnique, peuvent être mises en œuvre (être exportées) dans d'autres secteurs de la vie sociale.

1940-1944. Vivre et résister sous l'Occupation

Libération-Nord : l'entrée dans la résistance clandestine

Peu de temps après le début de la Seconde Guerre mondiale, Mady est envoyée à Palluau-sur-Indre, le village où vivent ses grands-parents. Maurice et Madeleine voulaient la mettre à l'abri. Quant à eux, ils restent vivre à Paris : la capitale est alors occupée par les Allemands. En apparence, la vie suit son cours : entre 1941 et 1943, le couple achète un appartement et y emménage, au 50 rue de Miromesnil (8ème arrondissement). Les bureaux du magasin sont également installés dans cet appartement, et Maurice loue un nouveau fonds de commerce pour y ouvrir un restaurant : le Café-Restaurant de la Bourse et de la Poste, situé au 6 rue Feydeau (2ème arrondissement).

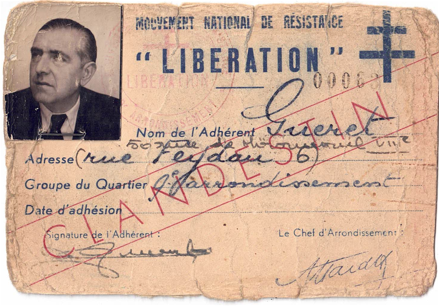

Derrière les apparences, Maurice rejoint l'un des principaux mouvements de résistance : Libération-Nord. On est certain qu'il en faisait partie en 1944 ; sans doute avait-il rejoint le mouvement plus tôt, mais aucun document ne permet de l'attester rigoureusement.

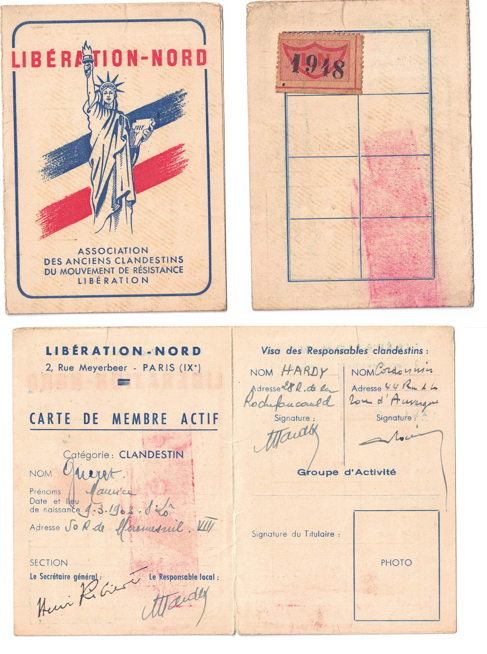

Figure 7 : Carte de membre du mouvement Libération-Nord, catégorie « Clandestin »

Toutes les informations et citations de la section ci-dessous sont issues du Musée de la Résistance en ligne. De manière générale, l'histoire de Libération-Nord est indissociable de celle du socialisme et du syndicalisme français. On peut ainsi lire ceci :

Libération-Nord est un des grands mouvements de résistance de zone nord, créé par Christian Pineau en novembre 1941 à Paris et en activité jusqu'à la libération de la capitale en août 1944. Le mouvement se constitue autour de l'équipe qui a signé, le 15 novembre 1940, le Manifeste des douze [...] formée de syndicalistes socialistes et chrétiens [...]. Les travaux de ce Comité sont régulièrement publiés dans un bulletin dont l'activité légale sert de couverture au journal clandestin Libération-Nord dont le premier numéro paraît le 1er décembre 1940. Le mouvement Libération-Nord, dont la naissance officielle est annoncée dans le numéro du journal daté du 30 novembre 1941, veut être l'expression, dans la Résistance, de l'union des tendances non communistes de la CGT, de la CFTC et de la SFIO clandestines.

Il est possible ici d'être plus précis. Maurice Guéret est membre de la section de Libération-Nord opérant dans le 9ème arrondissement de Paris, « Libération-9ème » (voir plus bas, figures 9 et 10). Première spécificité de cette section : « Dans le IXe arrondissement, les francs-maçons sont les initiateurs du groupe, bientôt rejoints par des socialistes et des syndicalistes. » Seconde spécificité : « L'activité menée prend également un tour spécifique, tournée vers la protection des Francs-maçons et des Juifs. »

Parmi les fondateurs de Libération-9ème figure Maurice Cordonnier, arrêté dès 1941 (il survécut néanmoins à la guerre). André Hardy devient alors le chef du groupe (ou « chef d'arrondissement », « responsable local », « chef de Libération-9ème »). Sous sa direction, la section « installe un service de faux papiers, fabriqués par l'imprimeur Félix Giroud ».

André Hardy dépend de Roger Priou, dit « Valjean » ou « Priou-Valjean » (1912-1999), le chef du secteur clandestin et de Libération-Paris-Nord. Il a également été l'un des membres du comité directeur de Libération-Nord. Comme Maurice Guéret, Roger Priou a été « initié à la franc-maçonnerie en 1936 » avant de devenir Maître quelques années plus tard. Et comme pour lui, « son appartenance à la maçonnerie [a constitué] probablement un atout » dans les tâches qu'il a entreprises pour la Résistance.

Enfin, Roger Priou dépend lui-même d'Henri Ribière (1897-1956), le directeur militaire (« secrétaire général », « responsable ») de Libération-Nord, d'abord en Basse-Normandie, puis en zone occupée.

Finalement, la franc-maçonnerie a pu favoriser l'entrée en résistance de Maurice Guéret de deux manières. D'une part, si l'on considère que la section Paris-9ème de Libération-Nord a d'abord été fondée par des francs-maçons, Maurice l'a très probablement rejointe grâce aux relations qu'il entretenait avec les membres de la loge. D'autre part, la socialisation maçonnique au secret – les compétences de gestion du secret fabriquées par la loge au cours du temps – a pu prédisposer certains « frères » à s'engager dans la clandestinité, et à y œuvrer dans la durée. De sorte qu'on pourrait presque dire que Maurice a résisté parce qu'il était franc-maçon – on s'abstiendra toutefois de le faire en gardant à l'esprit que tous les francs-maçons n'ont pas résisté et qu'il n'y avait rien de mécanique entre le fait d'être membre d'une loge et celui d'être un résistant (il faut plutôt parler de prédispositions, de conditions de possibilité).

Rappelons que les francs-maçons ont été persécutés par les nazis : parmi les causes de cette chasse à l'homme, il y a bien sûr le rejet absolu, par le national-socialisme allemand, de toutes les formes d'idéologies et philosophies humanistes comme celles défendues par les francs-maçons ; mais c'est précisément parce que la société maçonnique est secrète, parce que le respect – pour ne pas dire le culte – du secret est une composante essentielle des loges maçonniques, que les nazis avaient en horreur celles-ci, terrifiés par l'idée qu'un groupement humain pût échapper à leur contrôle.

Les opérations de résistance

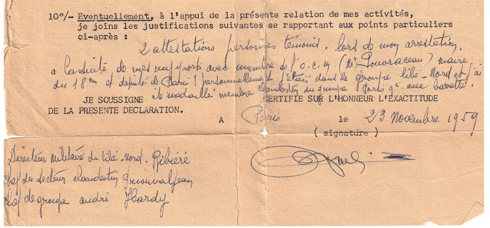

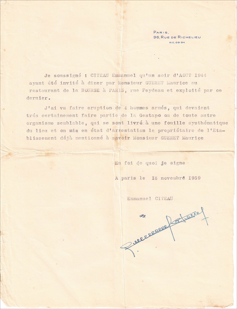

Cette section s'appuie sur quatre documents : le témoignage écrit par Maurice en vue d'obtenir la carte du combattant volontaire de la Résistance (voir figure 8) ; deux témoignages écrits par les personnes qui étaient présentes avec lui au moment de son arrestation par la Gestapo (et à qui il a demandé de raconter la scène par écrit, voir figure 9) ; un témoignage oral (entretien réalisé avec une personne qui l'a connu et à qui il a raconté ces événements).

Cinq opérations de résistance ont été décrites :

- Maurice a déclaré avoir « établi et délivré des faux papiers ». On se rappelle qu'effectivement, sous la direction d'André Hardy, Libération-9ème – qui s'était donné pour mission principale la protection des francs-maçons et des Juifs – avait mis en place un service de faux papiers.

- Il n'y a pas que des faux papiers qui ont été imprimés : les liens de la section avec un imprimeur ont permis à celle-ci d'imprimer le journal Libération-Nord. Maurice a déclaré avoir livré de grandes quantités de papier à André Hardy dans ce but (papier qu'il pouvait acquérir grâce à son commerce : le papier n'est jamais bien loin des machines à écrire).

- Il a dissimulé des documents écrits dans son restaurant, pour le compte du mouvement. On se doute que des rendez-vous devaient également y avoir lieu.

- Il également a déclaré, à la fin du mois d'août 1944, avoir participé à la prise de la mairie du 9e arrondissement au moment de la Libération de Paris (« nous avions des prisonniers civils et militaires »).

- Il évoque enfin des échanges avec un autre mouvement de résistance, l'Organisation civile et militaire, via une prise de contact avec l'un de ses membres (Maurice Pouvrasseau).

On sait que Maurice avait dit à sa femme et à sa fille qu'il était membre d'un mouvement de résistance. Le fait qu'il menait des opérations dans son restaurant était connu dans la famille proche. On lit ainsi, dans une lettre de Mady à sa mère datée du 4 juillet 1944 :

Mais sur toutes les lettres tu me parle pas de papa s'il n'a pas fermer sont restaurant

Et dans une autre, datée du 14 août :

Cela me rend triste de savoir que vous n'êtes pas en sécurités à Paris et j'y penses à chaque instant. [...] J'espere que vous allez bien et que papa n'a pas trop d'ennuie avec son restaurant

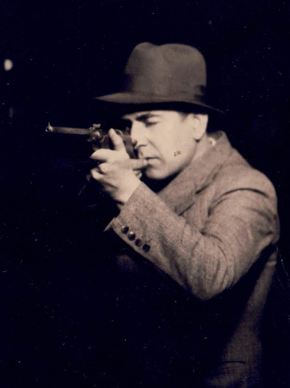

Des ennuis, il y en a eu. Un soir d'août 1944, la Gestapo s'est rendue au Café-Restaurant de la Bourse et de la Poste. « Quatre hommes armés » ont d'abord arrêté Maurice, et l'ont fait quitter les lieux pour l'interroger. Ils sont ensuite revenus au restaurant avec lui et ont commencé à fouiller les locaux. Une fusillade, probablement provoquée par d'autres membres de Libération-9ème, a fait fuir les soldats, et Maurice s'en est sorti indemne. Dans sa demande de carte du combattant volontaire de la Résistance, il a mentionné cet événement, et a inclus les témoignages de deux personnes se trouvant avec lui à ce moment-là (un homme qu'il avait invité à dîner, et l'une de ses employées) :

Figure 8 : Extrait de la demande de carte du combattant volontaire de la Résistance (1959)

(Coquilles : Maurice Pouvrasseau a été maire-adjoint du 18ème arr. et député de la Seine)

Figure 9 : Témoignages accompagnant la demande ci-dessus

(Coquille : le restaurant était au 6 rue Feydeau, pas au 14)

Finalement, une remarque sociologique peut être faite ici : c'est depuis sa position de commerçant et chef d'entreprise que Maurice a contribué aux actions de Libération-9ème. En schématisant : le magasin de réparation et de mécanique a été – via la livraison de papier – l'un des rouages du dispositif d'impression de journaux et de faux papiers de la section ; le restaurant a servi de cachette pour des documents sensibles. Au regard de l'histoire de la Résistance, la contribution de Maurice est sûrement négligeable : il n'a caché personne, ne semble avoir participé à un assaut qu'une seule reprise, et n'a encore moins contribué à la direction et à l'organisation de Libération-Nord. Mais il n'est pas resté passif pour autant, et cela, la Gestapo a fini par s'en rendre compte.

Figure 10 : Maurice se mettant en scène (années 1920 ou 1930)

(Il ne savait pas que la réalité rattraperait la fiction)

1944-1970 : un jeu de révélation et de dissimulation

Dans le dernier tiers de sa vie, ce que Maurice garde secret change. On assiste alors à un nouveau jeu, entre ce qui peut être rendu public, et ce qui doit rester caché. Maurice engage des démarches pour faire reconnaître qu'il a résisté au sein de Libération-9ème, et révèle ainsi les opérations qu'il avait dû dissimuler quand il était clandestin. Puis il adopte progressivement un style de vie assez faste : il est de plus en plus perçu comme un « flambeur ». Mais il a toujours une double vie : de manière souterraine, il poursuit ses travaux dans la Jérusalem Écossaise.

De l'ombre à la lumière : faire reconnaître la participation à la Résistance

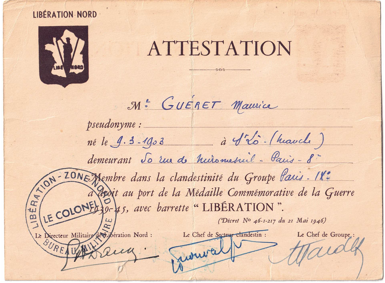

Les démarches engagées par Maurice pour être reconnu comme résistant l'ont été en deux temps. Dans un premier temps, dans les années 1946-1948, il obtient une attestation de Libération-Nord, laquelle donne droit au port de la « Médaille commémorative de la guerre 1939-45 ». Il rejoint ensuite l'Association des anciens clandestins du mouvement de résistance Libération. On retrouve sur ces documents les signatures de quatre résistants présentés précédemment : André Hardy (qui avait déjà signé la carte de membre du mouvement, voir figure 7), Maurice Cordonnier, Roger Priou-Valjean et Henri Ribière :

Figure 11 : Attestation de Libération-Nord donnant droit au port de la Médaille Commémorative de la Guerre

(délivrée en 1946 ou 1947)

Figure 12 : Carte de membre actif, Association des anciens clandestins de Libération-Nord (délivrée en 1948)

Dans les démarches engagées pour être reconnu comme résistant, ce sont les signatures qui font ici office de preuve. On peut également noter le caractère public de cette reconnaissance : droit de porter une médaille (avec barrette « Libération ») dans l'espace public ; participation à une association reconnue par l'État. La section Libération-9ème a elle-même, dès le mois de septembre 1944, organisé des rencontres avec des habitants de l'arrondissement (« Le groupe Libération du 9e arrondissement, sort de la clandestinité, et, dans la Liberté reconquise, présente sa première manifestation publique. »)

En 1959, Maurice demande la carte du combattant volontaire de la Résistance. Pourquoi engager ces nouvelles démarches, 15 ans après les faits ? Il faut garder à l'esprit que la qualité et le statut de « résistant » ne présentaient pas que des avantages symboliques : ils permettaient également d'accéder à un certain nombre de droits. Dans sa demande (voir figure 8), il convoque une fois de plus les noms d'André Hardy, Roger Priou-Valjean, et Henri Ribière (décédé 3 ans plus tôt).

Une vie de flambeur, et sa mise en scène

Sur le plan matériel et professionnel, qu'est devenu Maurice après la guerre ? On sait qu'il a gardé son restaurant, au moins jusque dans les années 1950. Il avait toujours son commerce d'entretien et de réparation de machines à écrire. Il semble même que celui-ci a été transformé en un véritable magasin : après la guerre, Maurice se rend aux États-Unis pour acheter de nouveaux modèles de machines – alors introuvables en Europe –, et les propose à la vente. À la fin des années 1940 ou au début des années 1950, le commerce, devenu une véritable boutique, déménage au 12 passage des Princes (2ème arrondissement). Puis il changera une dernière fois d'adresse (5 rue du Cloître Saint-Merri, 4ème arr.).

Avec les recettes du magasin et du restaurant, Maurice et Madeleine continuent de s'enrichir. Il semble toutefois que Maurice ait progressivement adopté un style de vie assez faste. Cet homme était perçu comme un « mondain », un « flambeur ». Il fumait beaucoup – des cigares, surtout. Prenant souvent ses repas dans des restaurants, il a pris du poids. Madeleine l'accompagnait régulièrement dans ses sorties, lesquelles finissaient souvent au petit matin (le couple marchait alors jusqu'aux Halles pour y prendre la soupe à l'oignon) :

Figure 13 : Maurice et Madeleine à un dîner (fin des années 1940 ou années 1950)

(À regarder en écoutant « Midnight, the Stars and You » ou « Heartaches »)

Maurice aimait les signes extérieurs de richesse, et ne pouvait en particulier s'empêcher de s'afficher en train de conduire de belles voitures. Il s'entourait de maîtresses, et c'était un fait notoire, au point qu'il en plaisantait publiquement. Il disait alors : « Je n'ai jamais trompé ma femme : je n'ai fait que me tromper de femme ! » Pour prendre congé de cette misogynie, Madeleine partait alors seule en voyage pour découvrir le vaste monde.

Dernier aspect de la réputation de Maurice, il était joueur, bien connu à l'hippodrome de Longchamp, et pas seulement pour ses paris : dès 1951, il possédait un cheval de course (de « steeple-chases »). Il en eut 3 en tout (aucun n'a dû être très bon).

Finalement, les années 1950 et 1960 donnent à voir la trajectoire d'un « nouveau riche » qui a progressivement gaspillé la petite somme qu'il avait accumulée. Le flambeur mettait en scène sa vie, et déclarait à qui voulait l'entendre que, précisément, il flamberait tout, qu'il ne laisserait pas d'héritage. Il disait ainsi : « De toute façon, je ne laisserai rien : les coffre-forts n'ont jamais suivi les corbillards ! » Il n'a pas menti : dans les années 1960, le couple doit vendre l'appartement rue de Miromesnil. Maurice et Madeleine redeviennent locataires à côté de Boulogne-Billancourt (122 boulevard Murat, dans le 16ème arr.). Retour à la case départ.

On peut ainsi résumer la trajectoire sociale de Maurice de la façon suivante : d'abord employé comme mécanicien sur les chantiers et en usine, il ouvre un commerce après que son épouse l'a aidé à identifier une demande. L'entreprise est un succès. Il ouvre ensuite un restaurant. Mais, au cours des années 1950-1960, il ne parvient plus à gérer cet enrichissement, et dilapide son argent dans une vie agitée. De manière schématique, on pourra dire qu'il y a ici une petite bourgeoisie qui aurait pu intégrer la moyenne bourgeoisie, mais qui, quoiqu'elle aurait pu en avoir les moyens matériels, n'en avait ni les codes, ni le souci de la reproduction sociale.

La poursuite secrète des travaux maçonniques, et la consécration

Toute personne rencontrant Maurice dans le dernier tiers de sa vie pouvait apprendre qu'il avait été résistant. Il restait toutefois une chose dont il ne parlait pas, sauf à sa famille proche : dans l'ombre, c'est-à-dire sans s'en vanter, sans l'afficher, Maurice poursuivit ses travaux maçonniques.

C'est donc un contraste intéressant qui se donne à voir. Après la Libération, le résistant a révélé ses opérations et son statut. Mais le membre de la Jérusalem Écossaise, lui, n'a pas pipé mot. Une exception, peut-être : il avait parlé de la Grande Loge de France à son gendre, Gérard Debrune (1929-2008), parce qu'il s'était proposé de le parrainer pour qu'il y entre. Gérard refusa.

Toujours est-il que cet engagement souterrain, tout au long de sa vie, permit à Maurice de recevoir en 1970 la Médaille du Jubilé Écossais :

Figure 14 : Médaille du Jubilé Écossais (délivrée en 1970)

Il existe un document qui détaille la cérémonie de remise de cette médaille. Ce document a été mis en ligne et, comme il date de 2019, il semble que cette médaille et cette cérémonie n'ont pas disparu. On apprend dans le document que le Jubilé écossais célèbre « un tiers de siècle de Travail Maçonnique », c'est-à-dire 33 années passées au service de la loge : « Trente-trois années durant, il s'est distingué par sa ferveur maçonnique, par ses chaleureux sentiments fraternels et son activité comme membre de notre Respectable Loge. » Maurice avait effectivement été initié en 1936. Voici ce qui lui fut alors lu :

Le caractère exceptionnel de cet anniversaire et l'honneur qui s'y trouve attaché l'ont fait fixer dans nos usages sous le nom de jubilé maçonnique écossais. [...] Par vos mérites, vous représentez dignement la cohorte glorieuse de tous les Frères qui se sont dévoués à l'idéal de la Franc-Maçonnerie et ont apporté à l'humanité entière un peu plus de Lumière et d'Amour.

Conclusion : « Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. »

Ces mots ont été prononcés par Marco Pagot, alias le Porco Rosso : un personnage inventé et animé par Hayao Miyazaki et le studio Ghibli. Il me semble qu'ils s'appliquent bien à Maurice – quoique, davantage socialiste que communiste, il serait plus juste de l'appeler le Porco Rosa.

Maurice Guéret, mécanicien puis chef d'entreprise, devint franc-maçon dans les années 1930. Ses relations maçonniques lui permirent d'intégrer la Résistance, au sein du mouvement Libération-Nord : il mit alors à profit sa position sociale de commerçant, et ses prédispositions à la clandestinité – produit de la socialisation maçonnique au secret –, pour contribuer au mouvement. Il échappa de peu à la Gestapo. À la fin de la guerre, le résistant se fit reconnaître comme tel, avant de se métamorphoser en flambeur. Sa vie était mondaine et agitée, et il ne s'en cachait pas : au contraire, il la mettait en scène. Mais, dans l'ombre, il poursuivit ses travaux maçonniques.

Son style de vie l'a rendu très malade. L'amateur de bonne chère, de tabac et d'automobiles, qui courait après (donc qui perdait) l'argent et les femmes, a fini par développer des pathologies cardiaques. Vers la fin de sa vie, il se rendait souvent à la campagne pour y goûter une vie plus tranquille. Le 22 août 1973, à 70 ans, il nous quitta.

Peut-être sa contribution à la résistance a-t-elle été négligeable. Peut-être est-il devenu un « cochon décadent ».

Mais fasciste, ça, il ne l'a jamais été.

Figure 15 : Maurice, à Palluau-sur-Indre (où il est enterré)

Post-scriptum

- Dans ce texte, je me suis appuyé des archives familiales, et j'en suis resté très proche. Ce texte n'a donc pas la prétention d'être au niveau des exigences de l'écriture scientifique, s'agissant en particulier de la connaissance de la littérature académique relative aux différents sujets abordés (les rapports entre franc-maçonnerie et résistance, l'histoire de Libération-Nord, etc.). Toutefois, si vous maîtrisez cette littérature, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour m'indiquer quelques ouvrages et articles : je créerai alors avec plaisir une section bibliographique en complément du texte, pour que les lecteurs puissent aller plus loin. (J'ai créé ce blog afin d'y adopter une écriture relativement libre, mais je ne refuserai pas un coup de main si on me propose de doter ce billet d'une bibliographie robuste...)

- Suite à la parution de ce billet, le Musée de la Résistance en ligne a créé une fiche sur Maurice Guéret. Je tiens à remercier le Musée, la Fondation de la Résistance et Laurent Thiery.

- Dernière modification du texte : 31 août 2024