Des « bonnes copies », pour faire quoi ?

Origine, évolution et réception d'une ressource en ligne

par Pierre-Emmanuel Metzger--Debrune

le 20 juin 2023

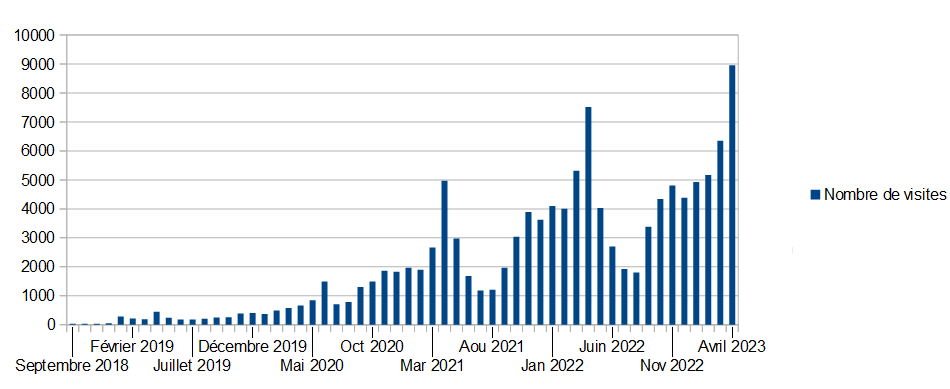

En avril 2023, la section « Ressources B/L » de ce site a accueilli un nombre record de 9000 visites. Dans ce billet, je me propose de revenir sur l'origine et l'évolution d'un outil conçu pour permettre aux élèves (khâgneux et khâgneuses) des classes préparatoires B/L préparant le concours des ENS de consulter des bonnes copies – documents auparavant difficiles d'accès pour la majorité des élèves – produites lors de sessions antérieures de ce concours.

Origine

La section « Ressources B/L » a initialement été créée afin d'aider les khâgneux B/L préparant le concours des Écoles normales supérieures (ENS) à identifier les critères attendus (organisation et plan, concepts et problématisation, références, exemples, écriture, etc.) pour qu'une dissertation reçoive une note supérieure ou égale à 16 et soit ainsi considérée comme « bonne », ou « très bonne ». Il s'agissait donc d'abord de s'adresser aux élèves des classes préparatoires B/L (on écrira « les B/L ») dont le taux de réussite à ce concours est faible, dans un souci de diffusion des savoirs et savoir-faire. En effet, dans les B/L qui envoient peu, ou jamais, d'élèves à l'ENS, il peut être difficile de concevoir ce qui est attendu pour qu'une copie soit jugée bonne ou excellente. En dehors des lycées Henri IV, Janson de Sailly, Le Parc, Lakanal et Stanislas – pour ne citer qu'eux –, il est courant qu'on parle d'« avoir une bonne note » comme de quelque chose d'abstrait, de mystique. L'outil devait bien sûr rester accessible à l'ensemble des préparationnaires : même dans les meilleures B/L, certains élèves ont du mal à identifier ces critères.

Le choix a été fait de mettre en ligne des bonnes copies de concours. Les rapports du jury, facilement accessibles sur les sites internet des ENS ouvertes au concours B/L (Ulm, Paris-Saclay, Lyon), constituaient certes déjà un bon outil. Un rapport propose notamment, pour un certain sujet de dissertation, des stratégies et exemples possibles (« les candidats peuvent citer/parler de/s'appuyer sur l'exemple de/... »). Mais la lecture d'une copie permet de voir, concrètement, ce qu'un candidat pouvait effectivement faire en 6 heures, après 2 ou 3 ans de formation, sur ce sujet. Si les rapports, points de vue surplombants rédigés a posteriori par les jurys, demeurent précieux, les copies donnent peut-être davantage à voir la praxis des étudiants, et les expériences auxquelles ils ont été réellement confrontés. Fruits de plusieurs années de travail et d'efforts, il serait d'ailleurs appréciable qu'aucune copie ne soit à l'avenir perdue par les personnes et services chargés d'organiser les concours.

La lecture des copies permet également de porter un point de vue critique sur les rapports. On lit, dans certains d'entre eux, que plusieurs erreurs factuelles et oublis seraient impardonnables, ce qui n'empêche pourtant pas les correcteurs, parfois, d'attribuer d'excellentes notes aux copies qui les ont faits. Les ratures, erreurs d'orthographe et autres noms écorchés n'ont rien de dramatique. Bonne note n'est pas synonyme de perfection, et s'il m'arrive de recevoir des copies très bien notées dont les auteurs se disent néanmoins peu fiers, je leur réponds toujours que leur lecture en sera d'autant plus instructive.

Pour mettre en place cet outil, j'ai utilisé ce site personnel. Créé vers 2008-2009, alors que j'apprenais les langages HTML et CSS sur mon temps libre, il m'avait déjà permis de partager des ressources scolaires : quand j'étais en Première il n'était « pas si inutile que ça » ; en Terminale, on y trouvait des cours de français, mathématiques, physique-chimie, SVT. La structure du site, et son apparence – à quelques variations de style près –, datent de l'année 2014. Une fois entré à l'ENS Paris-Saclay, l'idée de diffuser des bonnes copies a rapidement germé. Comme en Terminale, c'est une logique de don/contre don qui a été envisagée : je me charge de centraliser des ressources ; les personnes qui les ont trouvées utiles sont libres de m'envoyer leur travail pour contribuer au site ; le service est assuré de manière bénévole, sans qu'il ne soit question d'achats ou de ventes de documents (aucune finalité commerciale). Le service a été opérationnel dès janvier 2019, avec la mise en ligne d'une dizaine de copies, grâce à la générosité de quelques camarades – il faut, une fois de plus, les remercier. Pendant 3 ans, le site était anonyme ; et c'est seulement l'an dernier qu'un nom a été mis derrière ce qui était un site et un pseudonyme (« pedm ») un peu obscurs.

Statistiques de fréquentation du site

Je m'intéresserai dans cette section à ce que Free compte comme des « visites individuelles » : une telle visite est une session au cours de laquelle un utilisateur (représenté par une certaine adresse IP) explore le site. Qu'il explore alors 10 ou 500 pages de celui-ci ne fait pas de différence : peu importe le nombre de clics et de fichiers téléchargés, c'est toujours une même session qui est considérée. Si l'utilisateur revient sur le site plusieurs heures plus tard, ou le lendemain, c'est en principe une nouvelle visite qui sera comptée. Par exemple, si 5 personnes se connectent une fois par jour pendant une semaine, 35 visites seront dénombrées (7*5).

Figure 1 : Nombre de visites individuelles par mois (septembre 2018 – avril 2023)

Pendant un an (janvier 2019 – janvier 2020), peu de copies étaient en ligne, et, corrélativement, le site était peu connu. A partir de février 2020, le bouche-à-oreille permet un premier accroissement du nombre de visites, jusqu'à un premier pic en mai (850 visites) puis en juin 2020 (1500 visites), pendant la période des oraux du concours. Depuis cette période, le site connaît une croissance régulière du nombre de visites, avec des pics systématiquement atteints en avril (mois des épreuves écrites du concours) :

- Entre septembre 2020 et août 2021, un pic de 5000 visites est atteint en avril, avec en moyenne 1800 visites les (11) autres mois.

- En 2021-2022, on compte 5300 visites en mars, et un record de 7500 visites en avril, avec en moyenne 3100 visiteurs les (10) autres mois.

- Pour l'année universitaire en cours (2022-2023), le site a compté 6300 visiteurs en mars, avant de connaître, on l'a dit, un record de 9000 visites en avril – avec en moyenne 4500 visites par mois entre septembre et février.

D'où viennent les copies ? Une brève sociologie des contributeurs

A la date de publication de ce billet, on trouve dans la section « Ressources B/L » 85 copies. 71 d'entre-elles ont été envoyées par des contributeurs, et c'est au total 32 personnes ont contribué au site. Chaque contributeur a, en moyenne, envoyé 2 copies, et 5 personnes (3 « ulmites », 2 « saclaysiens ») ont envoyé 4 copies ou plus. Les 14 autres copies présentes sur le site avaient déjà été mises en ligne par les ENS, je n'ai fait que les centraliser. Dans la suite de cette section, je m'intéresserai donc exclusivement aux 71 copies partagées par ces 32 contributeurs.

Ceux-ci ayant tous requis l'anonymat, peu de choses peuvent être dites sur leur sociologie. S'agissant d'abord de leur genre, on compte 6 femmes pour 26 hommes. Jusqu'à présent, ce sont donc principalement des hommes qui m'ont spontanément envoyé leur travail.

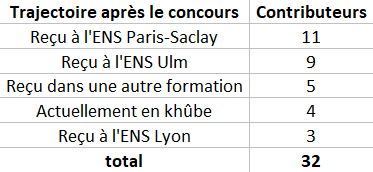

Tableau 1 : Trajectoire des contributeurs après le concours des ENS

23 contributeurs, à l'issue de leurs années en B/L, sont devenus normaliens : 11 à l'ENS Paris-Saclay (ex-Cachan), 9 à l'ENS Ulm, 3 à l'ENS Lyon. Ces chiffres ne prennent pas en compte la distinction entre normaliens reçus sur concours (« élèves », « fonctionnaires-stagiaires ») et ceux reçus sur dossiers (« étudiants »). Si l'on prend en compte cette distinction, il apparaît que seuls 3 contributeurs ont été reçus sur dossier. A côté des normaliens, majoritaires parmi les contributeurs, on compte 5 personnes reçues dans d'autres formations de l'enseignement supérieur, et 4 élèves actuellement en khûbe (et dont les copies ont donc été rédigées lors de la session 2022 du concours).

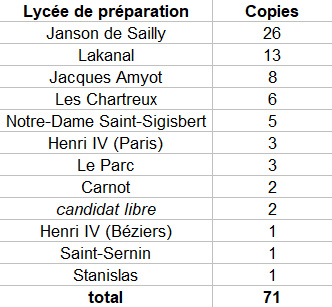

Tableau 2 : Nombre de copies reçues, selon le lycée d'inscription des auteurs

Le tableau 2 fait apparaître le nombre de copies reçues en fonction des lycées où les auteurs ont été scolarisés. Par exemple, si une même personne m'a envoyé 2 copies écrites à la fin d'une khâgne au lycée Carnot, et 3 copies produites à la fin d'une khûbe au lycée Lakanal, ses envois auront augmenté de 2 le nombre de copies de la ligne « Carnot » et de 3 celui de la ligne « Lakanal ».

Un peu plus de la moitié des copies (39 sur 71) qui ont été mises en ligne ont été écrites par des élèves inscrits dans les B/L des lycées Janson de Sailly (26) et Lakanal (13). Les deux tableaux précédents indiquent donc un profil-type des personnes favorables au projet, porté par le site, de diffusion des savoirs et savoir-faire, et qui ont contribué à cette œuvre collective : des normaliens-élèves, généralement inscrits dans la B/L du lycée Janson de Sailly ou dans celle du lycée Lakanal, deux classes préparatoires franciliennes envoyant régulièrement des khâgneux dans les ENS. Viennent ensuite 8 copies écrites par des élèves en khâgne ou en khûbe au lycée Jacques Amyot (Melun), 6 à celui des Chartreux (Lyon), 5 au lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert (Nancy). Les B/L des lycées Henri IV (Paris) et le Parc (Lyon) ont chacune apporté 3 copies. La B/L du lycée Carnot (Dijon) en a partagé 2. Enfin, 3 derniers donateurs ont chacun partagé une copie : un premier inscrit au lycée Henri IV (Béziers), un autre au lycée Saint-Sernin (Toulouse), un dernier au lycée Stanislas (Paris).

Vald en tête du Hit-Parade. Les copies les plus téléchargées

Entre février et avril 2023, au moment où les khâgneux faisaient leurs dernières révisions avant les épreuves écrites du concours, on compte, parmi les copies les plus téléchargées : un 17 en philosophie, session 2022 (1500 téléchargements) ; un 16,5 en mathématiques, session 2022 (1300 téléchargements) ; le seul 20 en SES présent sur le site, session 2014 (1000 téléchargements) et un 19 en histoire, session 2021 (1000 téléchargements). A noter également, la mise en ligne récente d'un 18,5 en français, session 2022, ayant été téléchargé 1100 fois entre mars et avril.

La copie la plus téléchargée, quant à elle, a été la copie de français notée 17 de la session 2022, avec 2200 téléchargements. La publicité en avait été faite sur le site (« lisez l'accroche ») et, de manière éphémère, sur Twitter. Il fallait effectivement en lire l'accroche : pour discuter Georges Perec, selon qui « le texte n'est pas producteur de savoir, mais producteur de fiction, de fiction de savoir, de savoir-fiction », cette copie commence de la façon suivante :

« Le rappeur Vald aime à considérer que "le temps n'existe pas". […] On peut y lire une référence à la théorie bergsonienne de la durée, ou encore à la théorie de la relativité d'Einstein. Ce lien n'est cependant jamais explicité dans les textes, dont la visée n'est certainement pas de produire un savoir, mais un effet chez l'auditeur. »

Pour qui est coutumier du concours B/L, cette accroche fait sourire. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas l'air à sa place. Problème de légitimité culturelle, sans doute. Il suffit de regarder les accroches des 9 autres copies de français actuellement en ligne sur le site : Nicolas Boileau, Jean-Paul Sartre (parlant de Flaubert), Pierre Michon, Franz Kafka, Jean-Pierre Vernant, Michel Foucault (à propos de Descartes), Philippe Jaccottet, Georges Perec, Guillaume Apollinaire. Des écrivains, des philosophes, des historiens : toujours des penseurs, des auteurs, des intellectuels. Et au milieu de toutes ces références, bam : Vald. Seul rappeur de la liste, né en 1992, Vald est aussi l'un des seuls à être encore en vie – pour ne pas dire le seul « jeune ».

Le jury a attribué 17 à cette copie. Il aurait pu sanctionner ce qui, aux yeux d'une culture bourgeoise, aurait pu être vu comme une déviance, une faute de goût. Il ne l'a pas fait : il a pris au sérieux cet énoncé (« le temps n'existe pas »), en a apprécié l'usage qu'en a fait le candidat, avant d'être convaincu, pour de bon, par la suite de la copie. Le candidat sera admissible, puis reçu à l'ENS Ulm. « Dame, on fait entrer le rap à Normale Sup' ! » Décadence de la « civilisation » et de la langue françaises ? Non : la décadence, ici, serait de hurler à la décadence, et d'exiger que la copie reçût un 8.

Réflexions sur l'efficacité d'une ressource en ligne

Les copies sont téléchargées, lues, et relativement bien référencées sur Google. Mais est-il possible d'évaluer leur utilité ?

D'un point de vue qualitatif, j'ai reçu des remerciements et des retours très positifs. La plupart des personnes qui m'ont envoyé leurs copies l'ont fait parce qu'elles ont aimé utiliser la section « Ressources B/L » lors de leurs années en classes préparatoires. Les autres contributeurs – ceux qui ont passé le concours avant que cette section soit en ligne ou visible – estiment que leurs copies pourront être utiles aux futurs candidats.

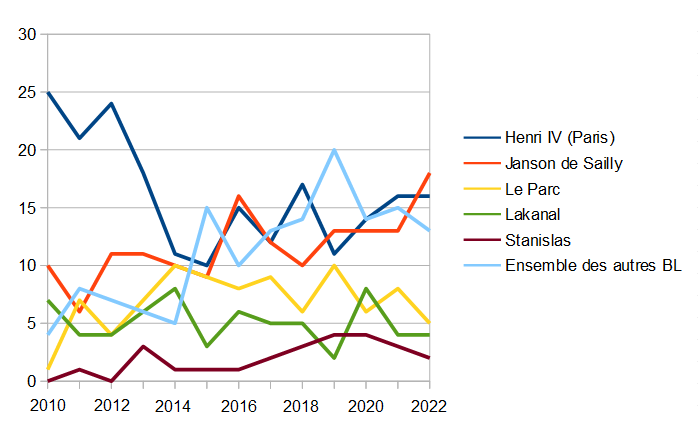

Toutefois, d'un point de vue quantitatif et à une échelle macroscopique, le site a-t-il pu avoir quelque chose comme « un effet structurel sur le nombre d'admis, et le taux de réussite au concours, des différentes khâgnes B/L » ? C'est évidemment faux. On n'a vu aucune signe, au cours des 4 dernières années universitaires (2018-2022), de « rattrapage » des meilleures classes préparatoires par les autres :

- Si on regarde l'admission à l'ENS Ulm, Henri IV envoie 10-12 élèves par an, Janson de Sailly entre 5 et 8, Le Parc entre 2 et 4, Lakanal 1 ou 2. Ce qui laisse entre 2 et 6 places par an pour les autres B/L, voire seulement, comme en 2022, une unique place (remportée par un ou une candidat.e du lycée Fustel de Coulanges).

- Si on prend en compte, non plus seulement Ulm, mais les 3 ENS, il apparaît que, au cours de la période la plus récente (2020-2022), le seul « rattrapage » notable est celui d'Henri IV (15-16 admis par an) par Janson (de 13 à 18 admis) – progression qui s'est faite au détriment de Lakanal (de 8 à 4 admis), du Parc (de 8 à 5) et de Stanislas (de 4 à 2). Henri IV et Janson de Sailly ont donc renforcé leur monopole. Si l'on considère l'ensemble des autres B/L, elles ont certes connu une forte croissance entre 2014 et 2019, mais, depuis 2020, elles stagnent, avec 13-15 admis par an en tout.

- Certes ces statistiques ont une limite évidente : elles n'indiquent que les résultats des admissions sur concours, laissant dans l'ombre les admissions sur dossier. Mais de toute façon, quand bien même les classes préparatoires au milieu ou en bas du classement feraient l'expérience d'un processus de « rattrapage », celui-ci ne saurait être imputé à un unique outil de travail (affirmer le contraire serait donc, en plus d'être faux, présomptueux).

Figure 2 : Nombre d'admis sur concours aux 3 ENS, par B/L (2010-2022)

(à partir de letudiant.fr et de web.archive.org)

Il n'est peut-être pas nécessaire de faire le postulat pessimiste que la lecture de bonnes copies de concours serait inutile (d'autant que j'ai reçu des retours et témoignages très positifs). Elle rend sans doute possible une certaine progression en classes préparatoires. Toutefois :

- Les meilleures copies de concours ne sont qu'un outil parmi d'autres – loin, sans doute, derrière les cours des enseignants (sûrement la plus importante ressource sur laquelle peuvent compter les candidats), et les ouvrages et articles consultés. À elles seules, comme les rapports du jury, elles ne sauraient permettre de « rattraper » le niveau des meilleurs candidats.

- Si on regarde la sélection en CPGE, ce sont les « meilleurs » élèves de Terminale (ce qu'indiquent leurs notes, classements, appréciations, lycées de préparation du Baccalauréat, résultats au Concours général, etc.) qui sont généralement recrutés par les « meilleures » classes préparatoires (celles qui envoient le plus d'élèves dans les ENS), parce que, lors du processus de sélection, il a été estimé qu'ils envoyaient le signal d'une forte capacité de progression. C'est ensuite probablement dans la population des élèves recrutés dans les « meilleures prépas » qu'on trouve les individus les mieux disposés à tirer profit des différents outils mis à leur disposition. De sorte que les ressources accessibles à tous et toutes sont, en quelque sorte, démocratiques : leurs usages restent différenciés, des inégalités persistent.

- En dehors des meilleures classes préparatoires, les objectifs eux-mêmes sont différenciés. Le désir d'intégrer l'ENS est une aspiration socialement située. Dans certaines B/L, les élèves préparant ce concours se comptent sur les doigts d'une main.

La section « Ressources B/L » continuera d'être régulièrement mise à jour. Avec peut-être, dans quelques années, un nouveau bilan, calmement, se remémorant chaque instant – parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans ?

Post-scriptum (21 janvier 2024) : mise à jour des statistiques

- Évolutions à l'issue de la session 2023 du concours BL :

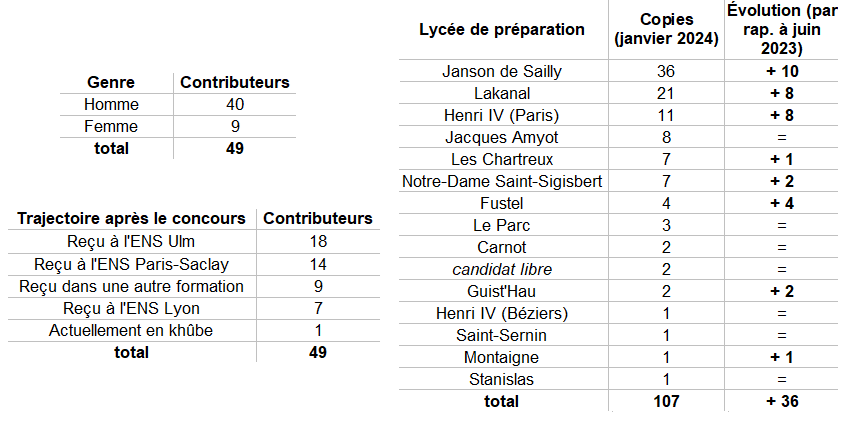

- Hausse de 50% du nombre de contributeurs (32 -> 49) et du nombre de copies (71 -> 107)

- Fustel, Guist'Hau et Montaigne : new challengers

- Ulm détrône Saclay : multiplication par deux (de 9 à 18) du nombre de contributeurs entrés à Ulm. Autrement dit : 9 des 25 candidats reçus à Ulm en 2023 ont envoyé une ou plusieurs copie(s), c'est donc un tiers de la promotion qui a contribué au site...

- Forte poussée d'Henri IV (Paris), qui prend la troisième place du classement... mais Janson et Lakanal tiennent leur position !

- Last but not least : pour la première fois, un candidat reçu dans une école de commerce (HEC) m'a transmis l'une des copies qu'il avait écrite pour le concours ENS (il ne s'agit pas d'un normalien en double diplôme avec une école de commerce, cas à part dont on trouve quelques représentants parmi les contributeurs).

Ces évolutions s'expliquent principalement par... le billet lui-même, qui a circulé et a donné des idées. Certaines choses n'ont toutefois pas changé : en proportion, les femmes restent toujours aussi peu nombreuses à contribuer au site (6/32 -> 9/49).